留学しよう!

Auslandsstudium

ドイツへ留学しよう!

まずは、留学までの大まかな流れを7つのステップで説明しよう。(下の各項目をクリック)

留学までの7つのステップ

1ドイツの大学に入るための資格

ドイツの大学に正規留学するためには2つの資格が必要です。

● 日本の4年生大学に1年以上在籍、あるいは卒業生である事

● ドイツ語の能力試験 DSH, KDS, GDS あるいはTestDaF等に合格している事

アビトゥ–ア(Abitur)と同等の資格

ドイツの大学に入るための大学入学資格とは、ドイツ人にとっての大学入学資格であるAbiturを持っているか、それと同等の資格ということになります。 アビトゥ–アを取るにはドイツのギムナジウムや他の国のドイツ人学校等を卒業しなければならないので現実的ではありません。アビトゥ–アと同等の資格ということで、ドイツの大学は世界各国のそれぞれの国の教育制度に合わせて条件を提示しています。日本から留学する場合の日本人、或いは日本の教育制度で学んだ外国人に提示している最低条件は、

1) 9年間の義務教育、および3年間の高校での教育、併せて12年間の学校教育を修了していること

2) 大学入試センター試験を受けて4年制の大学に合格、或いは在学していること

または、4年制の大学に1年以上在学していること

の2つ。従って現在日本で4年制の大学で1年以上学んでいるならば、ドイツの大学が定める大学入学資格を保有していることになります。

授業を受けるための高度なドイツ語力

次にドイツの大学で勉強するには、高度のドイツ語能力が必要です。この判断基準として、ドイツの大学ではDSHというドイツ語の試験を導入しており、この試験に合格しないと学業を始める事はできません。また、日本でも行なわれているTestDaF試験がDSH試験の代わりをしてくれます。このテストのレベル4以上の合格証明書が、DSH試験の合格証の代わりとなります。(ドイツ語能力試験についてはステップ6の「ドイツ語能力試験 DSH等の受験」をご覧ください)

資格条件に関する更なる詳細はドイツ留学ガイドの「出願資格を満たす」をご覧ください。

2 大学の選び方

留学するからには「留学して何を学ぶか」という目的が当然必要です。ただ「ドイツ語を上達させる」というのは「語学留学」であって、ここで言う留学には当たりません。まずは留学のテーマを決めることが大切です。

ドイツには350以上の大学があって、それぞれが特色を持っており、地域も様々。どこの大学を選ぶかは重要なポイントとなります。

まず大学を決めるには、HRK(ドイツ大学学長会議)で検索できます。 左のメニューから[Grundständiges Studienangebot suchen]を選ぶと検索画面に跳びます。この検索画面ではいろいろと条件を入れられるようになっていますが、とりあえずStichwortのFachの欄に„Germanistik“とか„Geschichte“とだけ入れて、[Weiter]のボタンをクリックすれば、該当する大学を見つけられます。

また、国際交流センターにはドイツやオーストリアの多くの大学からパンフレットや講義概要が送られて来ているので、これらの資料も活用することをお薦めします。

大学を選ぶためのポイント

● 日本学科のある大学を選ぼう

● ドイツ語コースを併設している大学を選ぼう

● 協定を結んでいる大学なら何かと有利

● 条件に合った地域にある大学を選ぼう

● DSHが免除される大学も調べておこう

日本学科のある大学を選ぼう

私達は日本は欧米先進国の仲間だと思っていますが、ヨーロッパの人達の日本への関心度や理解度が驚くほど低いということは、多少なりとも在欧経験がある人なら実感して頂けると思います。そんな社会で一人で生活し、勉強していくのは相当の忍耐力を要します。できれば親日家の友達が何人かいれば、心強いし孤独感も解消されます。大学に日本学科があれば、そうした友達や先生と知り合うことは難しいことではなく、日本学科には当然日本に興味を持つ学生が集まってきます。副専攻として日本学科関連の授業を取れば、授業中も何かと日本のことに関心を示してくれ、質問を向けてくれることでしょう。そこではあなたはみんなの注目と関心を浴び、日本の様々な実情、事情を説明し、日本人としての意見を述べることができるのです。

また、ドイツの大学にはタンデムパートナーと言って、違う国の人同士がお互いの言葉を教え合うようなシステムがあります。日本学科のある大学ではそうしたパートナーを探すのも容易です。

更に、日本学科のある大学では日本の新聞・雑誌も多種揃っているし、日本語対応のパソコンも多く揃っています。「留学中はできるだけ日本とは関わらず、ドイツの環境に身を置く」という気概は立派ですが、長い留学生活、心のオアシスを持つことは大切だし、外から日本を見つめるというのも有意義なことです。日本学科の有無は大学選びの決め手ではありませんが、他が同じような条件なら、絶対に日本学科がある大学の方を選ぶことをお勧めします。

日本学科がある大学ではなくても、日本の大学と協定を結び日本へ留学生を送り出している大学なら、日本へ留学したい学生と知り合うのは難しいことではなく、同様の利点があります。

ドイツ語コースを併設している大学を選ぼう

ドイツの大学では学期開始の前にDSHという外国人対象のドイツ語能力試験が行われます。この試験に落ちてしまった場合、その大学にドイツ語コースが併設されていればそのコースで1学期間DSHの合格を目指したドイツ語の勉強をすることができます。DSHをいきなり受けずに、まずはこの大学併設のドイツ語コースで1学期間ドイツ語だけを勉強することもできます。ドイツ語にまだ自信がない場合はドイツ語コースが併設されている大学を選びましょう。

協定を結んでいる大学なら何かと有利

現在、自分が在籍している日本の大学が、ドイツ語圏の大学と協定を結んでいて交換留学などの制度があれば、これを有効に活用しない手はありません。こちらに獨協大学の場合を紹介しますが、どこの大学でも協定校へ交換留学で行く場合には色々な利点があるはずです。

また、協定校ではなくても自分がいる大学の先輩たちが留学した大学や、先生が研究滞在した大学については、留学先大学の詳しいデータがあったり、場合によっては留学に際して特別に配慮してくれることもあるかも知れません。自分の大学で留学を担当している部署に問い合わせてみましょう。獨協生はこちらを参照。

条件に合った地域にある大学を選ぼう

留学といっても勉強ばかりしているわけではありません。長期間生活する町が自分の趣味や趣向に合った場所であること、生活する上で好都合であることも大切です。文化的な催しが充実した町、自然に恵まれた町、観光地として有名な町、親戚・知人のいる町、大学が複数ある町、国境に近い町等々、滞在する町を選ぶ視点はいろいろあるはずです。さらに旧東独地域の学生寮は比較的余裕があるところが多いのですが、入寮しやすい地域の大学を選ぶというのも1つの方法です。

DSHが免除される大学も調べておこう

ドイツの大学に留学するには原則としてそれぞれの大学で行っているドイツ語試験(DSH)に合格しなければなりません。DSHは上級レベルの試験で、かなり難しい。しかし、数は多くないが、学位取得を目的としない1〜2セメスター程度の留学の場合、この試験を免除してくれる大学があります。DSHに合格できるドイツ語力を身につけてからドイツ留学を開始するのが前提ですが、どんなに自信をつけて試験に臨んでも必ず合格するとは限りません。ということで、DSHを免除してくれそうな大学はどこかを調べておくと良いでしょう。

その他の詳細はドイツ留学ガイドの「出願先大学を決める」を参照してください。

3 入学願書を送ろう

入学願書の入手方法

● 希望する大学のホームページから書類をダウンロードする

● 手紙で請求する(なるべくワープロで、最後にペンで署名)

● Eメールで請求する(大学のAkademisches Auslandsamt(国際課)のEメールアドレスに送る)

入学願書の発送

希望大学の入学願書が手に入ったら、早速書類を整えて早めに発送しましょう。何を提出すればいいかは送られてきた手紙等に銘記されていますが、以下の書類はどの大学に出願する場合でも必ず送ることになるので、出願書類が送られてくる前から準備しておくと良いでしょう。

<必ず必要な書類>

● 英文か独文で作成された出身高校の卒業証明書 (※1)

● 英文か独文の大学の在学証明書、あるいは合格証明書

● 英文か独文の大学の成績証明書(既に成績が出ている場合)

● 入学志願書 (Antrag auf Zulassung zum Studium in Deutschland)

● 英文か独文のドイツ語能力証明書

● 国際返信用切手票5枚

(※1)出身高校の発行する証明書は封印されている場合があるが、封筒は破って中味だけを提出する。

記入に際しては出願用紙と同封されてくる„Merkblatt zum Antrag auf Zulassung zum Studium„(ダウンロード可)をよく読むこと。また出願用紙の詳しい記入方法を載せてあるのでそれも参照してほしい。

<その他に請求される可能性のある書類>

● 英文か独文で作成された高校の成績証明書

(必ず必要な高校の卒業証明書をもらうときに一緒に取っておくといい)

● 英文か独文で作成された財政能力証明書

(留学のためにドイツに滞在している期間、アルバイト等の収入なしで生活していくための費用があることを親など保証人が証明した書類。これが必要な場合はたいていその様式が同封されており、そこに日付とサインを記入すればいいようになっている)

● 出願手数料

(書類ではないが、一部の大学では出願時に手数料として50ユーロ程度を請求しているところがあり、こうした大学が最近増えつつある。この場合は、出願書類の送付と同時に手数料を振り込まなければならない)

● 大学入試センター試験の成績証明書

(2003年よりZABが日本からの志願者の受け入れ条件として新たに課された基準に基づいて、上記証明書を請求されることがある。センター試験の証明書を発行してもらうためには、センター試験出願時に成績開示の申込みをしておかなければならない。これについてはDAADの「ドイツ留学FAQ」のページに詳しく載っている)

Amtliche Beglaubigungen について

ドイツの大学から送られてくる出願に必要な書類の記述を読んでいると、„amtlich beglaubigte Fotokopie“ や „amtlich beglaubigte Übersetzung“といった表現が多く出てきます。直訳すれば「公的に証明された」ということ、これは公文書を証明してくれるような役所、機関で認証のスタンプをもらった書類ということです。

提出する証明書が日本語でしか出してもらえないような場合はドイツ語訳を作成し、その翻訳が日本語のオリジナルの証明書と同じであるという公的な証明が必要になります。また、証明書のコピーを送る場合はそのコピーが間違いなくオリジナルの証明書のコピーであることをスタンプで公的に証明してもらわなければなりません。国内で公文書を証明してくれるところとして認められているのはドイツ大使館とドイツ領事館です。

これを読んで恐らく「何やら面倒臭そう」と思われたかもしれません。ただ、ドイツ大使館や領事館が近くにあれば、コピーした証明書に認証スタンプをもらうのは簡単です。大使館などに出向くのが大変ならば、オリジナルの証明書を複数もらっておいてこれを送れば認証の必要は当然ありません。

ドイツの大学に提出する証明書はドイツ語でなく英語でも良いようです。英文の証明書を出してもらえれば、ドイツ語翻訳を作って公証してもらうような必要はありません。高校の卒業証明書などは、学校によっては英文証明書の発行に時間がかかる場合があるので、早めに申し込んでおきましょう。

証明書が日本語のものしか発行されない場合は、これを翻訳・認証しなければなりませんが、自分で勝手に翻訳したものを大使館に持ち込んでも認証は受けられません。この場合はドイツ大使館指定の翻訳会社に翻訳を依頼しなければなりません。指定会社の問い合せは直接ドイツ大使館(03-3473-0151)へ。

Antrag auf Zulassung zum Studium

この書類は入学願書にあたり、出願書類の中で一番大切なもの。ドイツの大学に留学する際に出す願書は、有りがたいことに全ての大学で同じ書式が使われています。大学毎に記入方法が違ったりということがないので、複数の大学に出願するときも1部をきちんと完成させてしまえばあとはたいへん楽です。

願書にはブルーのプリント„Merkblatt zum Antrag auf Zulassung zum Studium„がはさんであって、そこに記入時の注意が載っています。これをよく読み、遺漏なくきちんとした願書を仕上げましょう。こちらに各項目の一般的な記入方法を記載していますが、これはあくまで参考です。原則は自分でドイツ語を読んで考えてください。願書記入の段階から既に留学が始まっているぐらいの気合いでおこなってください。

<出願書類を発送する提出期限>

願書提出の期限日はドイツの大学では原則として全て統一で、

Wintersemester(冬学期) の場合はその年の7月15日

Sommersemester(夏学期)の場合はその年の1月15日

と決まっています。これを過ぎて届いたものは処理してもらえないので(消印がこれより前でも原則として認められない)余裕をもって早めに送りましょう。もし書類に不備があった場合にそれについての連絡をくれることがありますが、不備の書類を後から送る場合も上記の期限を過ぎると無効になってしまいます。こうしたことも見越してできるだけ早めに送るようにしましょう。(送る前に全ての書類のコピーを取っておく。ちゃんと送ったのに不備を指摘されたりした時にコピーがあれば反論できる)

出願の注意

● 出願書類を提出する前に、出願資格審査を有料で行っている大学がある。

● 出願書類の提出期限を上記の統一期限以外に設定している大学が一部にある。

● 大学によっては冬学期からの出願しか受けつけていない学部があったり、大学として冬学期からの出願しか受け付けないところ(ビーレフェルト大学など)がある。

<書類発送の宛先>

● 送り先は大学から送られてきた手紙やホームページ上に明示されている

● 出願先大学がuni-assist加盟大学なら送り先は原則としてuni-assistとなる

● uni-assistに加盟していなければDAADの冊子“Studium in Deutschland“(獨協生へは国際交流センターにて貸出している)の巻末リストに載っている宛先

(希望する大学がuni-assistに加盟しているかどうかの最新情報をuni-assistのHPで調べることができる)

uni-assist 加盟の大学への出願のメリット

● uni-assistに加盟する複数の大学に出願したい場合は、証明書などの書類を1セットだけまとめてuni-assistへ送ればよい。

● 出願に関する問い合わせについても迅速に回答が得られる。

● 書類を郵送する前に、Onlineで出願書類のチェックを受けられる。

● 書類審査の結果もこれまでより早く受け取ることができる。また、書類が不十分な場合でも期限内であれば追加で送付することで、入学許可を得られる場合がある。

など、サービス面で個々の大学はなかなか対応できない利点があります。ただし、uni-assist加盟大学への出願は有料(1大学目は55ユーロ、1校増えるごとに15ユーロずつ加算)で、料金を振り込まないと出願書類は処理してもらえません。

ドイツ留学ガイドの「出願書類を準備する」も参照してください。

4 受け入れ通知が届いたら確認する

受け入れ通知はいつ頃届くのか

● だいたい夏学期の場合は3月中旬、冬学期の場合は9月上旬

● uni-assistに送った場合は、書類到着後遅くとも1ヶ月以内には通知

● 入学許可制限(Numerus Clausus)のある学科へ出願している場合は、通知が届くのは締切日以降になる

受け入れ通知が届いたら

<Zulassungsbescheid の明記を確認>

希望する大学から手紙が届いたらまず確認して欲しいのは“Zulassungsbescheid“、あるいは “Zugangsbescheid“という書類。これがお目当ての「入学許可通知」で「希望学期の希望学科にあなたのために席を用意しました。」というお知らせです。

<願書で希望した通りの専攻課程へのZulassungかどうかを確認>

● 学期の確認

予定している通りの年度の学期への入学許可になっているかどうかを確かめよう。留学許可は学期単位で出るので、1年の留学予定であっても許可は最初のセメスター分だけとなります。2学期目以降についてはRückmeldenという継続手続きを行います。

● 学籍登録の条件

条件付きでImmatriklation(正規の学籍登録)を認められている場合はその条件が明記されています。「DSHに合格すること」が条件になっている場合が多い。願書の11.で“ja“として語学コースを希望した場合は、この語学コースの受け入れ試験を課される。或いは11.で“ja“としたにもかかわらずいきなりDSHを受けるように指定されていることもあります。指定されていても最初からDSHを受けるつもりがない場合は、その旨メールなどで連絡し、語学コースの受け入れ試験の受験を改めて申し込もう。DSHに受かる自信がないのに無駄に受けてしまうと、DSHは生涯2回しか受けられないことになっているので留学の可能性を狭めてしまうことになります。もし、どうしてもDSHを受けろと言われたら、この大学への入学は今回は見送ることになります。

● 試験日程

学籍登録の条件として試験が課せられる場合は試験日程が書かれているはずなので、日程を確認します。

<その他の書類の確認>

Zulassungsbescheidの他に、寮の申し込み用紙、財政能力証明申告用紙、オリエンテーションの案内、授業開始前の集中語学コースの案内等が同封されることがあります。

全ての書類を確認する

送られてきた書類はとにかくすべてに目を通して理解し、返送する必要があるものは返送し、指定された試験やオリエンテーションがあればそれに出られるように出発しよう。

「ドイツ語を読むのはおっくうだ」とここで思ってしまうようなら、この時点で留学は考え直した方がいいでしょう。ドイツへ行ったら授業はもちろん、全ての諸手続きをドイツ語で行うことになる。特に紙に書かれている文言は一言一句正確に理解する習慣を身につけるようにしましょう。

<Ablehnungsbescheid の明記は入学不許可>

„Zulassungsbescheid“ではなく“Ablehnungsbescheid“が入っていたら残念ながら出願は認められなかったことになります。理由が書かれてあり、「この決定に異議がある場合は・・・」と異議申し立て方法が書かれているが、これをもらってしまったら当該学期の入学はできません。„Ablehnungsbescheid“とはっきりと書かれた通知書ではなくても、手紙の中に「残念ながら受け入れはできません。」といった内容が書かれていればこれも断わりの通知ということになります。

なお、この種の通知は志願した学科単位で送られてくる。第1希望の関しては„Ablehnungsbescheid“ が送られても、第2希望で„Zulassungsbescheid“が同封されていることがあるので、よく確かめてみよう。

<入学許可が下りないケース>

● ドイツ語能力証明が不十分

Zulassungsbescheidをもらえないケースとして「ドイツ語能力証明が不十分」という理由が最も多い。このドイツ語能力とはDSHに受かるためのレベルであり、語学コースを希望している場合は語学コースで設けられている最低レベル(大抵はMittelstufe)のことです。

ゲーテインスティトゥートのZMPやTestDaFの語学証明、あるいはゲーテインスティトゥートのMittelstufeの受講証明などがあれば、少なくとも語学コースのためのレベルの証明としては十分ですが、大学の成績証明書だけでは語学能力の証明とはみなしてもらえないことがあるので、ドイツ語受講時間数の証明書を大学で発行してもらい、出願書類として同封することをおすすめします。

● 入学許可制限の学科

Numerus Claususになっている学科(NC-Fächer)に出願した場合は、成績順や待ち期間順(外国人の場合は待ち期間は考慮されない)、或いは国籍のバランスを考慮して受入許可者を選び出します。これに漏れると入学不許可となります。願書提出時はNC-Fächerになっていない学科を少なくとも第2希望として書いておきましょう。

● 大学入試センター試験の証明書の提出がない

2003年6月にZABが出した認定基準「日本からの志願者はセンター試験の成績証明が必要」を受けて、センター試験の証明書がないので受け入れ不可とされる可能性があります。

これについては「ドイツ留学相談室」管理人よりZABにこの認定基準の見直しを求めたところ、大学に1年以上在学することでセンター試験の証明は必要ない、という回答を得た(詳細はこちら)。この理由で受け入れ不可となった場合は早急に、志望先大学へ問い合わせること。

● これまでに学習歴のない学科への出願

ドイツの大学へ出願する時点で、これまでに日本の大学等で専攻したことのない内容の学科へ出願した場合は入学不許可となる場合があります。

● 「世界の大学一覧」に載っていない大学からの出願

ドイツの大学には「世界の大学一覧」というリストが備えてあり、これを基に認知されている正式な大学かどうかを判断しています。新設大学など「大学一覧」に載っていない大学から出願すると、そこに載っていないことを理由に入学不許可となる場合があります。また短大の多くはこのリストに載っていないので、卒業しても「大学」として認定されない可能性があります。

これを理由に入学不許可となった場合はすぐにあきらめてはいけない。自分の大学が文部科学省から認定された正式な大学であることを証明する書類を説明の手紙をつけて送付するなどして、入学許可を再度申請しよう。但し、これを出したからといって絶対に認めてくれる保証は残念ながらありません。最終判断は結局各大学に委ねられることになります。

再申請であっても締切り期限を過ぎないように注意すること。

ドイツの大学に備えてある「世界の大学一覧」の内容はホームページでも参照できるので、自分の大学がちゃんとリストに載っているかあらかじめ確認しておくと良い。

● 学位取得を目的としない短期の留学としての出願を認めていない大学

入学願書 (Antrag auf Zulassung zum Studium)の書き方の項でも説明してますが、この願書の1.で、„Kein formeller Studienabschluss“にチェックしたことで、受入れが不許可となる場合がまれにあります。

こうした大学では、交換留学など協定に基づく留学以外は学位取得を目的としない留学としての出願を認めていません。親切な大学は、こうした出願はMagisterやDiplomへの出願と読み替えて普通に処理してくれるが、単に不許可通知を送る大学もあるます。

こうした事態を避けるためには、たとえ1〜2年の留学を想定していても出願時に最初からMagisterやDiplomにチェックをするというのが一つの方法ですが、こうするといくつかの大学が実施している短期の留学志願者へDSHの免除という恩恵には預れなくなってしまいます。従って、時間に余裕を持って出願前に「一般の出願者によるKein formeller Studienabschlussによる出願が認められるか」ということをあらかじめ問い合わせておければベストです。

„Kein formeller Studienabschluss“にチェックしたことで不許可通知をもらってしまってもまだ望みはあります。「学位取得目的への出願に変更したい」と告げれば、そのための追加書類について連絡してくれることもある※。最後まであきらめてはいけません。

※Stuttgart大学では、「2002年より学位取得目的の留学は自国の大学を卒業している場合のみ認める」という規定が導入された。高校卒業+自国の大学合格という全国一律であるはずの受入れ条件に外れたこのような規定の効力には疑問の余地はあるが、現実問題としてはこのような大学への留学は難しいと見るべき。

● その他、あらぬ誤解から不許可となるケース

時として、どうしても不許可の理由がわからない場合があります。なかには思わぬ誤解をされていることも少なくありません。例えば大学3年の学生が2年生までの成績が載った証明書を送ったところ、「短大相当の2年間の課程に在籍中でまだ修了していない」とみなされ、大学入学資格自体が認められず、Studienkollegへ行くよう通知をもらうケースがありました。この場合は大学の第3学年(第5学期)以降に在籍していることを証明する書類を送っておけばこの誤解は回避できたのですが、誤解といっても、相手が協定校などでない限り、締め切りが過ぎてしまった後の手段は殆どありません。

「遠い極東の国の学校事情に精通している担当者はまずいない。」ことを念頭に、できるだけ誤解されないように願書を作成し、有効そうな証明書は何でも同封し、誤解されたとわかった時点でも間に合うように早めに出願するように心掛けよう。

願書受理通知書

„Zulassungsbescheid“ではなく、願書受理通知書が送られてくる場合があります。これは文字通り「確かに出願関係書類を受理しました」という証明で、これを入学許可書と勘違いしないように(„Bestätigung“と書かれていることが多い)。願書受理通知書はドイツで留学滞在のための在留許可申請に有効な書類として認定されます。„Zulassungsbescheid“を受け取らないままドイツへ出発するような場合は必携書類となるので大切に保管しておこう。

通知が来ない場合

● 少なくとも願書締切日の10日後ぐらいまでは、じっと待とう。獨協生は、まずは本学国際交流センターに相談してみよう。

● 出願書類をuni-assistに送って1ヶ月以上通知が来ない場合は、直接uni-assistのホームページからメールで問い合わせてみる。

中には問い合わせてもらちがあかず、とうとう通知も来ないということも全くないわけであありません。ドイツの大学の留学担当者は概ね大変熱心だし、きちんと対応してくれるはずなのですが、こういう場合はいかんともし難い。この大学とは縁がなかったと、あきらめるしかありません。こんなことも想定して、複数の大学に出願しておくことをオススメします。

5 渡航の準備を始める

受け入れ許可をもらったらいよいよ渡航準備開始です。以下にあげるような「もの」を揃えるのと同時に、DSHやドイツ語コースの受け入れ試験が待ち構えている場合は試験勉強も最後の追いこみとなります。

出発前に準備するもの

● 航空券

航空券はできるだけ早めに予約しておこう。特に8月や9月出発は込み合っています。一度ドイツへ行ったらもう当分帰ってくることはないので、1年間のオープンチケットを予約します。

● パスポート

パスポートには5年用と10年用(20歳以上のみ)があり、発行手数料はそれぞれ10000円と15000円。申請は住民登録している都道府県の旅券取り扱い窓口。発行までには8日〜10日間かかる。申請に行く際は以下のものを持参。

一般旅券発給申請書1通(各旅券課窓口、市区町村役場、国際交流センターにある)

戸籍抄本(謄本)1通 (6ヵ月以内に発行されたもの)

住民票1通 (6ヵ月以内に発行されたもの)

写真1枚(パスポート用サイズと言って注文しよう)

身元確認の書類(運転免許証か健康保険証と学生証)

官製ハガキ1枚 (自分の宛先を書いておく)

印鑑 (認印でいい)

以前に取得したパスポート(取得したことのある人のみ)

● 滞在許可申請用の書類

わりと最近まで留学などでドイツに長期滞在する場合は、事前にビザを取得しなければなりませんでしたが、現在ドイツへ留学等の目的で長期滞在する際に、日本でビザを取っておく必要はないし、取ることもできない。ただし、ドイツに3ヵ月以上滞在する場合は現地のAusländeramt(外国人局)で滞在許可を申請しなければなりません。このための書類は日本で用意しておく必要があります。次のものは出発までに必ず用意しておこう。

入学許可通知(送られてきたZulassungsbescheidか、ない場合は願書受領証明書)

写真2枚(5×6.5cmで最近6ヵ月以内のもの)

パスポート(これは当然準備するはず)

学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書

(奨学金が支払われる旨のドイツ語の文書のコピーか、それがない場合は父親か母親その他の親族からの保証書(学生の場合)

(この場合、保証人が大使館・総領事館・名誉領事館に出向き、用意されている保証書に署名する必要がある。その際、保証人のパスポートまたは運転免許証(それ以外のものは不可)、預金通帳(1ヵ月1010ユーロ相当額×滞在月数程度の残高があること)または出頭する親の給与証明を持参する。もし、保証人が上記のいずれからも離れた所に住んでいる場合、または何らかの理由で出頭できない場合は、保証書を作成して、最寄の公証人役場に出向き、公証人に署名を認証してもらい、それをドイツ語に訳したものを準備する)

● 保険への加入

ドイツの大学に留学する際は、ドイツで健康保険への加入が義務付けられており、これはドイツに行ってから保険に入ることになります。ただ、ドイツで保険に入るまでには日数がかかるし、それまでの間に何かあってもそれは当然補償されません。少なくとも、渡航日からドイツ到着2週間程度の期間については、日本で海外障害保険へ加入しておこう。

日本で留学期間全てをカバーするような留学保険に加入することもできますが、料金は非常に高いですし、必ずしもドイツで義務付けられている健康保険の代わりとして認められるとは限りません。日本で留学保険に加入する場合は、それが留学先の大学で義務付けられている保険の代わりになるかどうかをあらかじめ確かめる必要があります。大学によっては所定の申告用紙があり、そこに日本の保険会社に必要事項を記入しスタンプを押してもらえば、それでドイツでの保険加入が免除されるというところもあります。

● 身のまわりの品々

ドイツへ1年間行くからと言って、1年分の持ち物を持参するわけにはいきません。飛行機に乗せられる手荷物は20キロまでだし、事前に送るにしても限度があます。何を持っていくべきかは個人によって差があるので普段旅行に持っていくもの、勉強のときに必要なものを思い出しながら早めに揃えておこう。持ち物についてはドイツ留学中のたこさんの「ドイツは留学天国」というサイトでも詳しく述べてあるので参考にしよう。

6 ドイツ語能力試験 DSH等の受験

ドイツ語能力試験の受験

「ドイツへ留学したい」と思い立って、準備を進めてきた留学計画の最後の難関は各大学で行われるドイツ語テストや、ドイツ語コース受け入のためのテストです。この試験は志望留学先大学まで出向いて受けなければなりません。不合格→帰国、なんていう最悪のシナリオは何としても避けたいものです。ではDSHとはどんな試験でしょうか。

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

DSHとは「大学入学のためのドイツ語試験」のことです。ドイツの大学で行われる授業は基本的には全てドイツ語。ドイツ語の講義を聞いてノートをつけたり、授業中にドイツ語でディスカッションしたり、レポートを書いたり発表したり・・・ もちろん授業だけではなく、学籍登録や履修登録など諸々の手続きもすべてドイツ語です。DSHではドイツの大学で学生としてやっていく上で支障をきたさないだけのドイツ語能力が試されます。

出願書類で提出した語学証明はあくまでもDSHを受けるための証明書にしかならない(DSH免除となる証明書もある。→「DSHの免除」)。本当にそこで証明されているドイツ語能力で大学生活を送れるかは、各大学がDSHで審査することになります。

DSHに合格すれば、キミは晴れてドイツの大学の正規の学生になることができます。どこか1つの大学でDSHに合格すれば、それは全てのドイツの大学で一生有効なドイツ語能力証明となり、どこの大学で勉強する場合でも新たにドイツ語の試験を課せられることは原則としてありません。

(2004 年6月にDSHの新しい実施規定が施行された。旧規定との大きな違いは、従来「合格か不合格」としか判定されなかったものが以下のDSH-3〜DSH-1 の3段階評定となり、更に合格最低ラインが引き下げられたこと。但し、最低合格評定値のDSH-1では原則として入学許可には不十分。)

【DSHの3段階評定】

● DSH-3 (ずば抜けて高いドイツ語能力を有している)

● DSH-2 (大学の学部入学に十分なドイツ語能力を有している)

● DSH-1 (大学の学部入学を条件付きで認められる場合があるが、不合格と判定される場合もある)

これまでは大学ごとにDSHの難易度に大きな差が生じ、受験生の間では「DSHに合格し易い大学はここ」と言った「噂」が流布したりしていたが、試験の出題基準なども厳格化され全国的な統一基準を設け、公平でより信頼度の高い試験となりました。

この新基準はまだ全ての大学が採用するまでには至っていないが(2006.10現在)、新基準のDSHを採用した大学では旧来のDSHを認定しないところもあり、新基準への移行は迅速に行われる見通しです。

2001年よりTOEFLのドイツ語版ともいえる世界基準のドイツ語統一試験(TestDaF)が実施され、TestDaFが普及するに従ってDSHに取って代わると思われていましたが、TestDaFはLL施設を確保できなかったり機器のトラブルが起こるなど、世界規模ではまだ問題も多く、新基準のDSH導入により今後DSHはTestDaFと並んで、留学生にとっては重要なドイツ語試験として並存することになると見られています。以下は新規定についての概要。

<形式と内容>

DSHは各大学それぞれが独自に実施するが、すべての大学のDSHは全国統一の実施規定(DSH-Rahmenordnung)に基づいて出題されます。試験は「筆記試験」と「口述試験」に分かれる。満点を100点とすると「筆記試験」が70点、「口述試験」が30点の配点となります。

● 筆記試験

筆記試験では次の3つの分野の問題で構成されます。学部の専門分野に関するようなテーマは取り上げられないが、大学生として当然知っているべき基礎的な学問知識はあることが前提として出題されます。

1. テキストの聞き取り能力と聞き取ったテキストの応用力を審査する問題

大学の講義や講演を聞いて理解でき、ノートを作成でき、それを有効に活用できるかどうかが問われます。5500〜7000字程度のテキストが用いられ、読まれたテキストに関する質問への解答や、要約、コメントなど。配点は筆記試験70点満点中20点。

2. テキストの読解力と読み取ったテキストの応用力、並びに、学術的な構成力を審査する問題

書かれたテキストを理解し、有効に活用できるかどうかが問われます。4000〜5500字程度のテキストに、表やグラフも用いられます。テキストを読んで質問に答えたり、文を組み立てたり、テキストについての説明を行ったりする。配点は筆記試験70点満点中30点。

3. 文章の構成能力を審査する問題

与えられた課題(200ワード程度・図表やグラフ等が用いられる場合あり)について論述する。配点は筆記試験70点満点中20点。

● 口述試験

口述試験では大学のゼミナール等の授業において、討論・発表・意見交換等がスムーズにできるかどうかを審査します。所要時間は最長で20分。出されたテキストに基づいて、5分程度の口頭発表を行い、続いて15分程度の試験官との問答が行われます。与えられたテキストについては30分を最長とした準備時間が与えられます。

口述試験では十分な理解に基づいて適切な内容の話しができるか、といった内容のほかに、話し方、言葉の正確さ、発音等も審査の対象となります。

※ 口述試験は場合によって免除されることがある。

<合格ラインと評定>

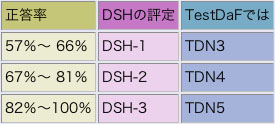

筆記試験、口述試験共に57%以上正答した場合が合格とされます。57%以上の合格者は、筆記+口述の正答率によって次の3段階評価が与えられます。

DSHの3段階評定はそれぞれ、TestDaFの3段階評定(TDN3〜TDN5)に対応しています。TestDaFではTDN4を入学許可レベルとしていること、また旧来のDSH規定では3分の2以上の正答を合格レベルとしていたことから、DSH-2以上の評定を得られない場合は原則として学籍登録は認められません。つまり、DSHに合格したといってもDSH-1という評定では入学許可レベルとはみなしてもらえないということです。

<レベル>

DSHのレベルは出題者に言わせれば「ゲーテのZOPのレベル」ということになります。つまり上級ドイツ語レベルということで、難易度は相当高いと思っておいた方がいいでしょう。獨協大学の国際交流センターにいくつかの大学の過去問やDSHの模擬試験を用意しているので、自分で試してみるといい。

DSHは上に記したような共通のルールはあるが、各大学が独自に問題を作成するので、問題の傾向や内容は大学毎に異なります。DSHの受験準備をきちんとしたい場合は受験する大学の過去問を取り寄せて備えよう。

<受験資格>

DSHには内部者用と外部者用のものがあります。内部者というのはその大学のドイツ語コース(DSHコース)の受講者のことで、内部者用DSHの受験資格は当然ながら、その大学のDSHコースの受講生です。

外部者用DSHは通常の入学志願を行ったうえで„Zulassungsbescheid“をもらっている志願者が対象となります。つまり、DSH受験の指示付きのZulassungsbescheidをもらうことが受験資格となります。

DSHの受験が許可されるには通常出願時に800〜1000時間のドイツ語学習証明やMittelstufeのドイツ語能力証明が必要となります。

<試験の実施時期>

内部者用DSHはDSHコースの受講終了時に行われます。外部用DSHは、通常当該学期開始前の3〜4週間前に受けます。詳しい日程は送られてきた„Zulassungsbescheid“に記入されています。

<DSHの免除>

こうした厳しい試験はできれば受けたくないものだが、実はDSHを受けなくてもドイツ留学する方法はあます。以下の条件のいずれかに該当する場合はDSHが免除されます。

以下の1)〜4)のいずれかのドイツ語能力試験に合格している場合。若しくは5)のTestDaFで4つの分野全てでTDN4以上を取得している場合 ※

1) DSDⅡ (Deutsches Sprachdiplom Stufe Ⅱ)

2) Kleines Deutsches Sprachdiplom

3) Grosses deutsches Sprachdiplom

4) Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

5) TestDaF

※ TestDaFは大学の学部によってはTDN5の評定を求められる場合がある。

TestDaFについて

上の1)〜4)のドイツ語試験はいずれも上級レベルで、これに合格できる力があればDSHにも受かる、ということであまり現実的とはいえないが、5)のTestDaFのTDN4のレベルは1)〜4)の試験の合格レベルよりは多少低い。

更にTestDaFでは、4つの分野全てにTDN4を取得していない場合でも(例えばTDN4とTDN3が2つずつ)DSHを免除する大学や学部が相当数あるので、中級者であれば受けておくといい。TestDaFの詳細についてはこちらのページを参照のこと。本サイトの「ドイツ語能力証明」も参照。以下は更にもう少しハードルを下げて、DSH免除の条件を見てみよう。

DSH免除の条件

・ドイツで学位取得を目的とせず、1〜2セメスター程度の短期間ドイツの大学に留学したい場合。

日本の大学に在籍しながらのドイツ留学だったら当然期間は1年程度になるので、この免除条件はありがたい。

しかし、この条件はドイツの全ての大学共通ではなく、こうした条件を提供している大学は限られています。その上、こうした条件については各大学の資料やホームページにも載っていない場合が多いのです。志願者の成績や志望学科などによって個別に判断され、一律に決められないためです。「提出されたドイツ語証明が本学に定めた条件に合っていること」とか、「日本の大学に最低2年間在学している場合」といった付帯条件が付けられている場合が多い。

「学位取得を目的としない1〜2セメスター程度の留学」の場合、DSH免除までは行かなくでもMündliche Prüfungが免除されたり、通常3分の2の正答が必要なSchriftliche Prüfungが40%や50%の正答で受け入れられる大学もあります。

こうした留学目的の場合にどの大学がどんな条件でDSHを免除、或いは軽減しているかは自分で直接志望先大学に問い合わせなければなりません。

・交換留学生などの身分で学位取得を目的としない1〜2セメスター程度の短期間留学する場合。

上にあげた、1〜2セメスターの留学が「交換留学生」など大学間や学部間の交流協定に基づいて行われる場合は、どこの大学でも原則として無条件でDSHは免除されます。交換留学生になるには、大抵派遣元の日本の大学で選考試験が行われるが、これは殆どの場合DSHよりは易しいはずです。1年次より選考試験合格目差して頑張れば、交換留学生でドイツの大学に留学できるチャンスは大きいでしょう。

日本の大学に在学している場合は、自分の大学がドイツの(或いはオーストリアやスイスの)どんな大学と協定を結んでいて、どうすれば派遣されるかを調べてみよう。

・日本の大学でドイツ語学科や独文科など、Germanistik関係の学科を卒業している場合。

これもドイツの全ての大学が共通で認めているわけではないですが、これを認めている大学は上の「短期間の留学の場合」でDSHを免除してくれる大学より数はずっと多いはずです。しかも、この場合は短期の留学だけでなく、学位を取得するための留学、つまりドイツで卒業を目標に留学する場合も適用されます。卒業してから留学、という時間とお金の余裕があれば選択肢に入れる価値は大いにあります。

ドイツ語コース受入れ試験について

DSHを受験する前にドイツ語コースに行きたい、という計画でドイツへやってきた場合に受ける試験が、「ドイツ語コース受入れ試験」です。EinstufungstestとかAufnahmeprüfungと呼ばれています。

<形式と内容>

問題の形式はDSHのような全国統一の規格はないが、DSHに順じた形式で出題される場合が多く、筆記試験のみが主流です。量的にはDSHより短い場合が多く 1時間程度が多い。過去のそこの大学で夏に行われている「夏季ドイツ語コース」のクラス分け試験がそのまま使われるという噂もあります。

<レベル>

前述のようにドイツの大学で開設しているドイツ語コースは中級以上。初級者をカバーするコースは原則としてなく、クラスのレベルはなかなか高くなっています。こうしたコースの試験に合格するには独検2級ぐらいのドイツ語力は必要です。

<合格ライン>

DSHは3分の2の正答率で無条件に合格ですが、ドイツ語コースの場合は志願者が何人いようとも定員まで絞らなければならないので、どの程度できれば合格か、ということは一概には言えません。競争率は3倍程度から28倍もの狭き門のドイツ語コースもあります。(ポツダム大学)

<試験の実施時期>

外部者用DSHと同時期に行われ、当該学期開始の2〜3週間前。試験の期日はZulassungsbescheidに記されます。

プレテストについて

DSHやドイツ語コースの試験の前に「プレテスト」を行う大学があります。プレテストの結果で、DSHとドイツ語コース試験のどちらかを受けるように指定されることもあります。マインツ大学などではプレテストの結果が悪いと、DSHは受けさせてもらえない場合があり、プレテストの有無や時期については送られてきた手紙に書いてあるはずです。

7 正式な留学許可、学籍登録

留学のために始めにやること

試験にパスしたら、早速留学のための現地での諸手続きを始めます。留学先大学の正規の学生となるにはImmatrikulation(学籍登録– Einschreibungと言うこともある)の手続きが必要です。

ドイツでは「自分のことは自分で責任を持って行う」という厳しい掟があります。日本の大学のように、手続きに来なかったからといって電話などで連絡してくれるようなケアは一切ないと考えてください。どんな手続きでも期日に遅れてたらまず救いの道はありません。「知らなかった」では済まされないことをドイツではイヤと言うほど思い知らされると思いますが、そうならないためにも、自分が今何をやらなければいけないか、或いはどんなことができるのかを常にアンテナを張って情報収集に努めましょう。どんな手順でImmatrikulationに至るかを一般的な順序で説明します。

● 住まいを見つける

● AAA/International Officeへ出向く

● 住民登録をする

● 銀行で口座を開き、医療保険料を払い込む

● AAAで学籍登録を行う

● 授業の登録手続きを行う

● 滞在許可申請をする

<住まいを見つける>

これはDSHを受ける以前に、ドイツに着いたらまず最初にやらなければなりません。事前に寮など住まいが決まっていれば問題ないのですが、ドイツの大学の寮に入るには半年程度待つ場合が多く、住まいが決まらないままドイツへ出発するケースもあります。まずはユースホステルなどに1週間ほど滞在し、その間に住まいを見つけるとよいでしょう。

最初に大学のStudentenwerkへ行ってみよう。ここは寮などを取り扱っている部署で、寮のほかに民間の部屋も紹介しています。その他、大学の互助機関のAStA/UStAでも部屋を紹介しています。地方紙でも週に何回か空き部屋の広告が載る場合もあります。新聞は売り出し直後に買い、よさそうなものがあったらすぐに連絡を取り、実際に部屋を見せてもらうとよいでしょう。入れ替わりの多い時期(9月と3月)にできるだけ早めに現地に行って部屋捜しを始めよう。

民間の部屋を日本で見つけることは難しいが、大学のホームページで寮の申し込みができる場合は、日本にいるうちにできるだけ早く申請手続きをしておこう。部屋探しについての詳細は、DAAD発行の“Leben und Studieren in Deutschland“を参照。国際交流センターにも置いてあります。

<AAA(Akademisches AuslandsAmt)/International Officeへ出向く>

日本にいる時から、書類を請求したり、願書を送付したりとコンタクトのあった大学のAkademisches Auslandsamtは、実際の留学が始まってからもいつでも強い味方です。ここは留学生に関する殆どの事がらを担当していて、留学生の勉学や生活などあるゆる相談の入口として対応してくれます。ただし、どこの担当デスクでも“Sprechstunde“という相談できる曜日と時間帯が指定されています。この時間以外は原則として受け付けてもらえないので、“Sprechstunde“を確かめてから出向きます。

留学開始時にはまずAAAで、Immatrikulation(学籍登録)をするための手順を聞き、必要な書類を受け取ります。

AAAでは学期の初めに、留学生のための様々なオリエンテーションや催しを行っている。オリエンテーションでは留学を始めるにあたっての学生生活で必要なことや大切なことを教えてもらえるので、必ず参加するようにしよう。また、歓迎パーティーやエクスカージョンなどを行っている大学もあります。他の留学生やドイツ人学生と知り合ういいチャンスです。これらの日程はすでに決まっているはずなので、書類を受け取りに行った時にオリエンテーションなどの日程を確かめておこう。

<住民登録をする>

住居が決まったら、居住する市役所の住民登録課(Einwohnermeldeamt)で住民登録を済ませよう。住民登録をして発行してもらう証明書はこの後で銀行口座を開いたり、滞在許可申請をする際に必要となります。なお、引越しや帰国の際は退去届をすることを忘れないように。

<銀行で口座を開き、医療保険料を払い込む>

Immatrikulationの際に医療保険(Krankenversicherung)の払込証明が必要となる場合があます。 この医療保険料払い込みや、学期納入金(Sozialgebüren/Semesterbeitrag)の納入のために銀行口座を開いておこう。口座開設に必要なものは

・パスポート

・住民登録の際に発行してもらった証明書(Anmeldebestätigung des Einwohnermeldeamtes)

その他にZulassungsbescheidやMietvertragなども用意しておくとよい。

医療保険への加入は14学期生を超えていない30歳未満の学生に義務付けられています。一番ポピュラーな保険はAOK(Allgemeine Ortskrankenkasse)のもので、どこで加入できるかはAAAで分かる。学期の始めには学内にAOKのカウンターが出ていることも多いです。

日本で既に留学保険などに加入してきた場合は、その証書をAAAに見せて有効かどうかを確かめよう。有効であれば現地で新たに保険に加入する必要はないが、「何を準備するか」で述べてあるように、渡航前にこうした留学保険が留学先の大学で有効と認められるかどうかは、あらかじめ確かめておいた方が良いでしょう。

<AAAで学籍登録を行う>

Immatrikulationの手続きは定められた期間内にAAAで行います。 Immatrikulationができる期間は“Zulassungsbescheid“か、同封された手紙に書かれているはずです。学籍登録に必要な書類には一般的に以下のようなものがあげられますが、不備のないように事前に確かめておくことが必要です。

・パスポート

・Zulassungsbescheid

・学生証添付用の証明写真

・学籍登録用申請書(事前にもらっとく)

・学期納入金の払い込み証明

・保険加入を証明するもの

この学籍登録の有効期間は1セメスターのみなので、次学期も留学を継続する場合は更新手続き(Rückmeldung)が必要になります。

<授業の登録手続きを行う>

実験などを行う授業やSeminar系の小人数で行う授業では受講人数制限を行っていることがあります。出たい授業を早めに決めて、どのように登録(Einschreibung)すればいいかを調べて、できるだけ早く登録手続きを行います。こうした情報収集はImmatrikulation前からやっておくようにしましょう。

受講したい科目があれば、事前登録の要否にかかわらず最初の授業には必ず出席すること。

<滞在許可申請をする>

学籍登録の証明書、学生証(仮学生証でも構わない)を受け取ったら直ぐに(原則1週間以内)、市の外国人局(Ausländeramt)で転入届と滞在許可申請(Aufenthaltserlaubnis)の手続きをします。「渡航の準備」で述べた滞在許可申請のための書類を持参するのを忘れずに。外国人局は予約制になっているので、電話で事前にアポイントを取ってから出掛けるようにしましょう。

ドイツ語圏の協定校

1. デュースブルク=エッセン大学

2. ミュンスター大学

3. マールブルク大学

4. ブレーメン専門単科大学

5. ハレ・ヴィッテンベルク大学

6. ハイデルベルク大学

7. ベルリン自由大学

8. ヒルデスハイム大学

9. レーゲンスブルク大学

10. バーゼル大学

11. リューネブルク大学

12. デュッセルドルフ大学

13. イェーナ大学

14. ゲーテ大学フランクフルト・アム・マイン

交換留学について

交換留学について考えている学生は、留学説明会や下記サイトから情報を取得してください。大学サイトへ

獨協大学

外国語学部

ドイツ語学科